世界脳週間2008 京都講演会 ようこそ脳科学の最先端へ

開催趣旨:脳科学は21世紀自然科学の柱の一つです.脳科学の重要性,脳研究のおもしろさを伝えるイベントが世界脳週間として全世界で行われます.日本の各地でも世界脳週間のイベントが企画されています.その一環として,次世代を担う高校生に脳の面白さを伝えるために講演会を企画いたしました.講演会は京都市堀川高校の普通科・探究科の特別授業として行われますが,他校の生徒,一般の方々の御来聴も歓迎します.また中学・高校の教員の皆様にも是非御来聴いただき,最新の知識を教育に生かして頂きたく存じます.

日時: 平成20年4月26日(土)13:30〜16:45

会場: 京都市立堀川高等学校 京都市中京区東堀川通錦小路上ル四坊堀川町622−2

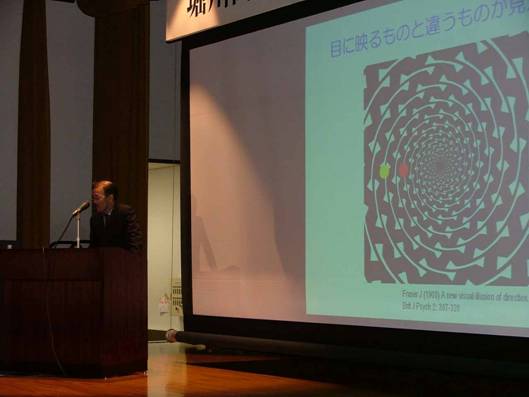

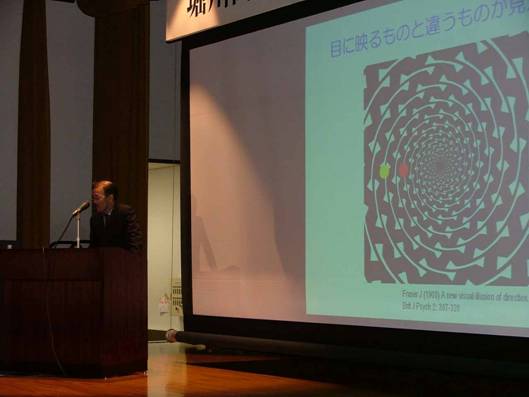

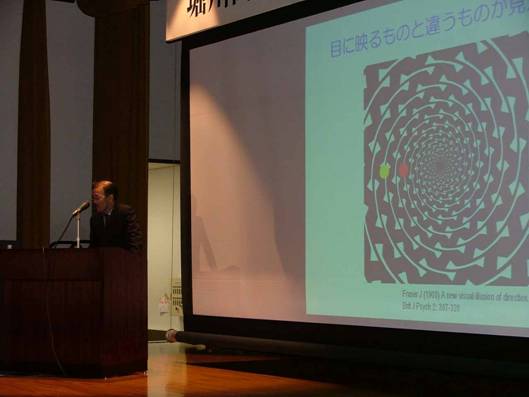

「『見る』なんて、心のうち?−視覚のなぞと科学者の挑戦」 藤田一郎(大阪大学大学院生命機能研究科教授) 司会:篠本 滋(京都大学大学院理学研究科准教授)

「神経デコーディングと脳を読み,つなぐ技術

」 神谷之康(ATR脳情報研究所上級・主任研究員) 司会:外山敬介(京都府立医大名誉教授)

主催: NPO法人脳の世紀推進会議,文部科学省,厚生労働省,経済産業省 http://www.braincentury.org/brainsympo/index.html

代表: 京都神経科学グループ 篠本 滋 京都大学大学院理学研究科准教授 外山敬介 京都府立医科大学名誉教授

共催: 京都市立堀川高等学校 後援: 京都市教育委員会

荒瀬校長「脳研究の裾野は広い.それを理解するためにはいろんな事を勉強しよう」というような趣旨の話でした.

篠本による司会:「藤田さんが書かれた啓蒙書を読んで,きっとすばらしい講演をしてくださるだろうと思い講演をお願いした.ただし藤田さんの講演を聞いて堀川高校生が大阪大学に行ってしまうと困る.京都大学にも藤田さん同様にすばらしい先生がいることを忘れないように.」というように牽制しておきました.

藤田さん:まず錯視図形や動画を豊富に用いたデモンストレーションにより,「見る」ということの不思議について語られました.聴衆の高校生は引き込まれるように見入っていました.脳梗塞で視覚認識に障害をうけた人の症状を紹介することで,視覚野の中に機能の異なるたくさんの領域があることについて理解させ,視覚認識メカニズムについて,じっくり考えさせる見事な構成になっていました.

講演の後は質問が相次ぎ,藤田さん自身も高校生の質問の質の高さに感嘆していました.

外山先生が神谷さんを紹介.「受験のためには教科書を全て理解しようという勉強が必要だが,この学術講演は全て理解することが大事ではなく,自分の興味のある点だけ理解するという聴き方が必要.」とのメッセージ.神谷さんの講演の内容を説明するのによく使われる,映画マトリックスについても詳しく解説されたので,下で聞いていた神谷さんは「ぜんぶ話されてしまうんじゃないか」と心配していました.

神谷さん:脳内情報コーディングとデコーディングの問題を,4コマ漫画「いじわるばあさん」,「映画マトリックス」などの例を引きながら解説されました.「脳-機械インターフェース(brain-machine

interface, BMI)」への応用に関わる様々な技術的課題に対しては,ご自身の研究チャレンジも紹介しながら最先端研究の現状を紹介されました.神経デコーディング技術は,使い方に依ればプライバシーの侵害につながるものであり,プライバシーとは何か,自己とは何かという問題にも大きな波紋を引き起こすということも議論されました.

高校生もその点にたいへん興味を持って熱心に議論を行っていました.

高校1年生代表の挨拶も定型的なものではなく,たいへんすばらしいもので,講演者,司会者共に感心しきりでした.すばらしい会になり大満足です.